La Personne En Médecine

L’Institut conduit des recherches interdisciplinaires sur les vécus des patients et des professionnels de soin et se focalise sur leurs expériences des maladies chroniques et des maladies que l’on peut dire « à vie ». L’objectif de l’Institut est, grâce à l’apport des sciences humaines et sociales, de transformer les savoirs en médecine et d’améliorer les pratiques de soin tant pour les usagers que pour les professionnels de santé.

Projets de recherche

L’Institut La Personne En Médecine (ILPEM) étudie les modes de subjectivation des malades, c’est-à-dire leurs manières de se concevoir, de se construire et d’agir comme sujets psychiques, éthiques et politiques dans le contexte de leurs rapports à la maladie et à la médecine. La prise en compte de la personne dans sa pluridimensionnalité requiert non seulement une approche pluridisciplinaire, mais une interdisciplinarité qui aille au-delà d’une simple alliance de la médecine et des humanités.

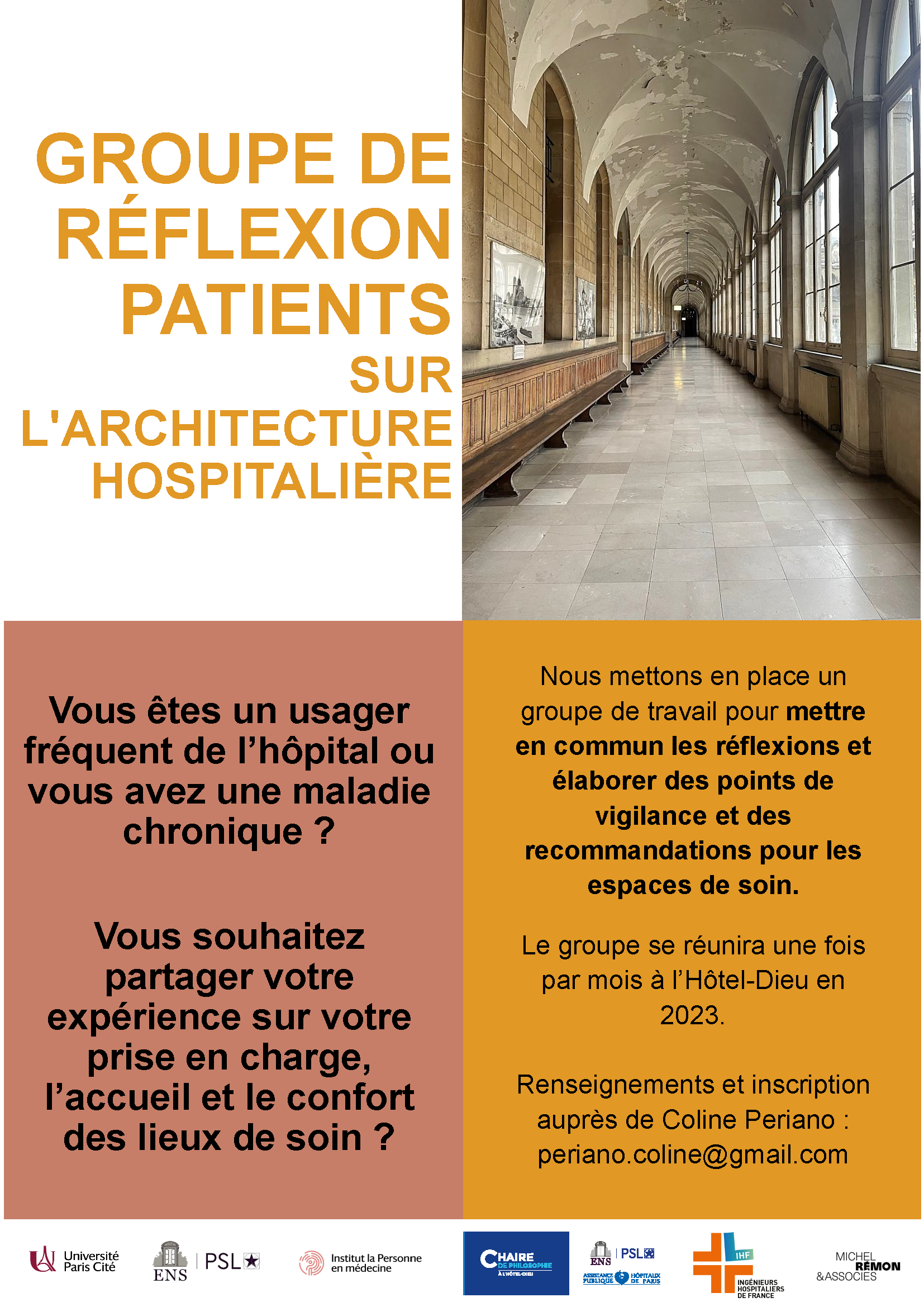

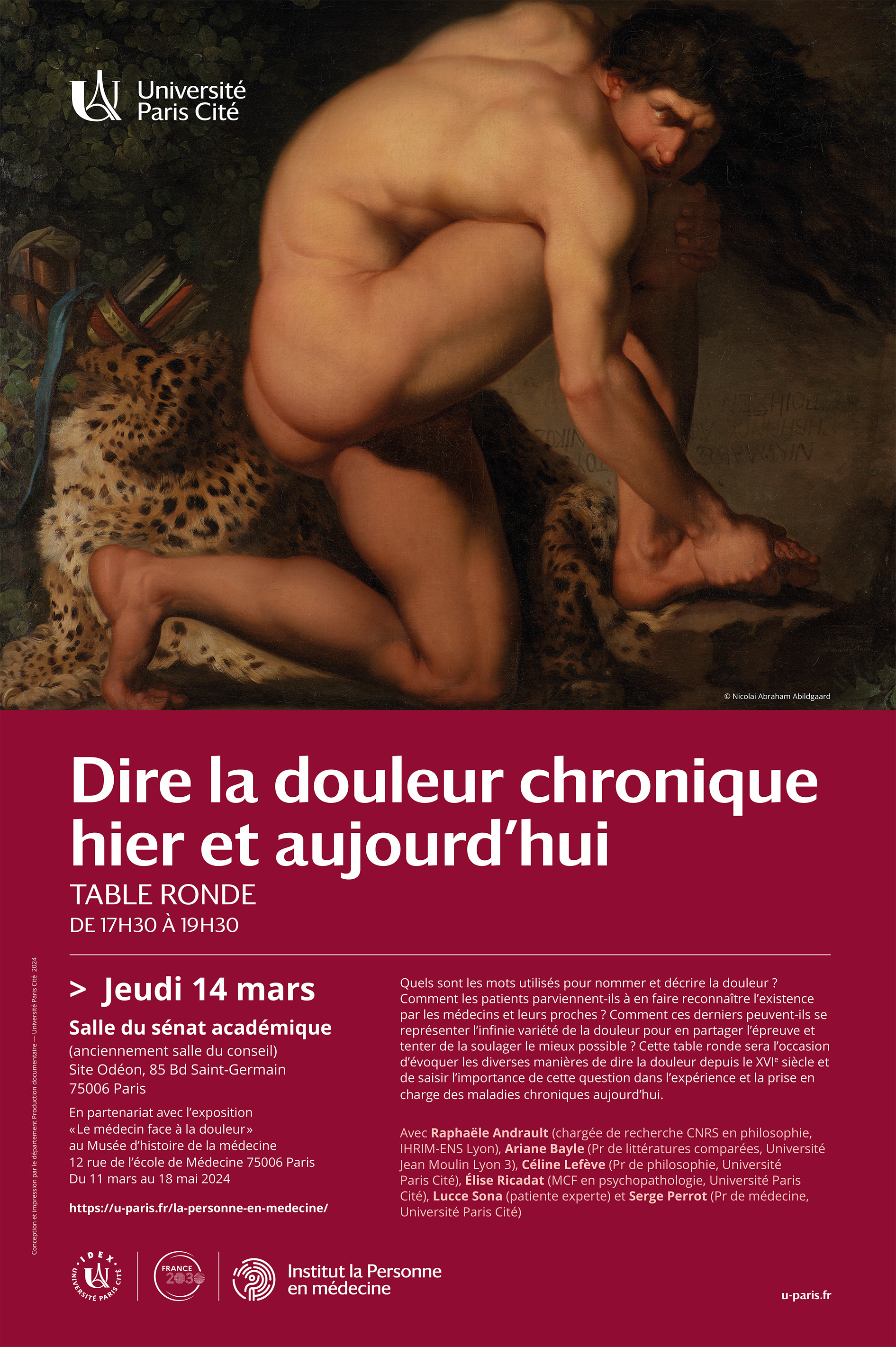

Événements

Actualités

Chiffres clés

Membres

projets financés

évènements organisés

publications

Témoignages

ILPEM nous a permis d’élargir notre horizon collaboratif car nous avons réalisé à quel point nos thématiques de recherche étaient partagées par d’autres disciplines (philosophie du soin, anthropologie de la santé, etc.) et donc d’autres chercheurs que nous avons eu la chance de rencontrer au sein de l’Institut, y compris sur le plan international.

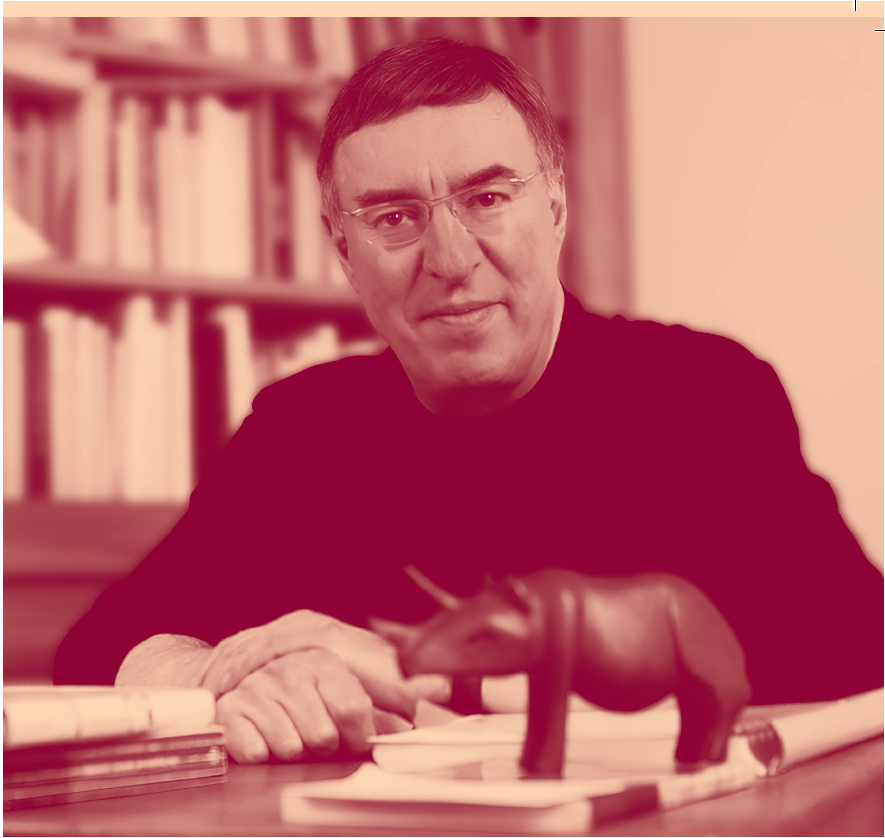

Isabelle AujoulatJe me sens chanceux d’avoir le genre de conversations soutenues que l’ILPEM facilite. Je ne prends plus ces choses pour acquises. Les deux dernières années de pandémie m’ont plus que jamais fait apprécier la fécondité du contact et de la collaboration entre chercheurs.

Todd Meyers